信念を耕し、笑顔の種をまく

アスパラガスで未来へつなぐ

農園の名前は「かぜのせと」。代表は、福山市から移住しアスパラガスとキャベツを栽培する谷脇正明さんです。祖父から受け継いだ農業を科学的に見つめる視点、誰もが働ける場をつくりたいという思い、その二つに理系の知識を組み合わせて、未来の笑顔を増やすための道を耕しています。そんな谷脇さんの熱い思いに触れようと、農園にお邪魔してきました。

農業の原点は祖父、「自由で面白そうと思えた」

福山市出身の谷脇さんは、2021年の上下町のチャレンジファーム制度に参加し、2022年から上下町でアスパラガスとキャベツを栽培している。アスパラガスを栽培するのは約3,000平方メートル、キャベツは約20,000平方メートルに及び、アスパラガスは広島県産全体の5%をになう。キャベツの栽培では、耕作放棄地を現在購入(登記手続き中)し、耕作準備を進めている。緑肥や地域の良質な堆肥(藤岡牧場)を活用し、土壌のパフォーマンスを最大限発揮する取り組みを行っている。これは、府中市の「農業未来ビジョン」にも沿った内容である。収量は年々増え、アスパラガスの収穫は地域の人や学生、重いキャベツの収穫は地域の男性に手伝ってもらっている。

谷脇さんの農業の原点は、祖父との農業体験にある。農林水産省に勤めていた祖父は、土壌分析を依頼したり肥料を調整したりと、科学的なアプローチで農業を行っていた。祖父の様子を見て、農業はものづくりでありながら科学的な要素も持つことを知り、自分で考えて試せる「自由さ」に魅力を感じた。「30歳までには農業をやろう」と心に決めていた。

工業系の大学に進学し、電子機器メーカーに勤務したのも農業のため。工業系の知識があれば就職に役立ち早く奨学金を返済できる。トラクターのような機械を扱う上で工業の知識が役立つと考えた。そうして働きながら見えてきたのは、人口減少によって労働力不足に向かっている不安。「みんなが働ける場所を作らなければ」という思いが強まった。また、戦争で足が不自由になった祖父が、身体が不自由な人でも働ける場所をつくりたいと話していたことや、祖父が福祉施設に米や野菜を寄付していた姿も心に深く刻まれていた。

そこで思いついたのが、農業と福祉を組み合わせる道。電子機器メーカーを5年で退職、その後は福祉の現場やマネジメントを学ぶために社会福祉法人へ。さらに、消費者のニーズを直接知るために、スーパーでバイヤーとして働き、販売や小売りのノウハウを学んだ。

農業にデジタル、農業で福祉

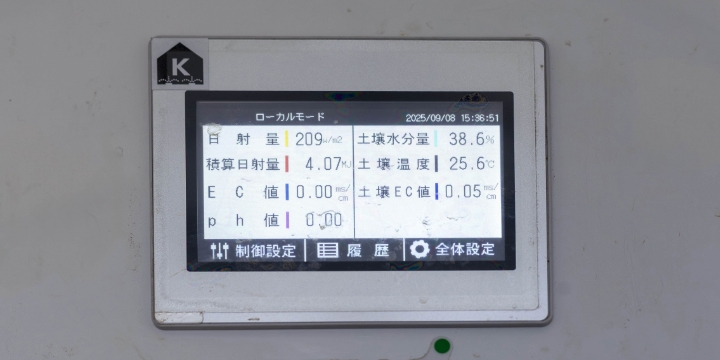

谷脇さんのアスパラガスのビニールハウスには、一目では分からない工夫が隠されている。「工業畑出身なので、数字でみないと次が考えられないんです」と、自身の勤務時間をタイムカードで記録し、日々の収穫量、肥料の量をデータで管理。ハウス内に設置したセンサーで、温度や湿度、水分量を常にモニタリングするなど、かつて電子機器メーカーで培ったエンジニアとしての視点を農業の現場でも活かしている。これらのデータや仕組みは、農協や資材店などから依頼があれば惜しみなく提供する。「公開して、いいアイデアをもらった方が得ですよね」と語る姿勢は、オープンソースの理念を地で行くエンジニア気質そのものだ。

福祉と組み合わせるアイデアは、今はいったん休止。当初の計画では、車椅子でも作業ができるよう、畝間を平らにしてレールを敷く予定だったが、昨今の資材高騰の影響であきらめざるをえなかった。それでも、谷脇さんの夢はまだ消えていない。現在の借入金を計画的に返済しながら、将来のチャレンジの準備を進めている。

「まあきてみんさい」、地域に支えられる新しい人生

通年で栽培できるアスパラガスか葉菜類で農業を始めようと、谷脇さんは全国各地で理想の場所を探した。将来、親の介護も視野に入れていた谷脇さんにとって、地元である福山に近い上下はまさに理想的な選択肢だった。府中町のチャレンジファーム制度で、2年間の農業研修を経て2023年に上下町に移住した。

この地で農業をすることを最終的に決断したのは、地域の人の温かい声掛けだった。「まず来てみんさいや。どういう人がおるか分かる。私らもあんたのことを知らんとうまくいかんし、続かんことしても意味がない」。この言葉に心を動かされ、実際に上下町を訪れてみると、人柄や雰囲気に惹かれ「ここならやっていける」と確信した。

2024年に農園をオープン。開業日を結婚記念日と同じ2月7日とした。「これなら忘れないから!」と話す笑顔とともに、新しい人生への強い決意が感じられる。

地域の人々が、家を見つけてくれたり、リノベーションを手伝うために大工さんを紹介してくれたり、「わしらの田んぼも頼むわ」と農地を任せてくれる。規格に合わないアスパラガスをやむなく捨てていたのを知った地元の食堂や駅で販売してくれる。

「農園には毎日誰かが必ず誰かがやってきてくれます。「なんしよるん」「生きとる?」声をかけてくださる。笑顔にするといというより、ここにいたら自然と笑顔になれるんです」。

農園の名前は「かぜのせと」。この地域の古い地名に由来している。「外から来た人間だからこそ、この地の歴史や自然を大切に活かしたかった」。そんな思いをのせて、野菜を届ける。

今ある自然を大切に、多くの人に笑顔を届けたい

谷脇さんの活動は畑の中だけにとどまらない。自身の農業についてポットキャストやYouTubeで情報発信し、さらには農業メーカーと契約してロボットの開発にも携わっている。また、パラリンピックスポーツの指導員として、障がい者スポーツの普及にも尽力している。これらの幅広い活動を貫く一歩の軸が「自然と共に、多くの人に笑顔を届ける」という理念だ。

「今の自然は僕の時代はなんとかもつかもしれない。でも未来はどうか」と心配する。豊かな自然環境を守りながら、科学的な根拠も持ちながら持続できる農業を実践しようとしている。その知見を仲間や次世代に広く共有することで、自然環境を守り農業全体を発展させたいと考えていている。また、現在、パラリンピックスポーツの指導員としても活動する谷脇さんにとって、障がいのある人々が生き生きと働ける環境づくりは大切な目標の一つ。「将来的には障害のある方々が農業を通して働けるような環境をつくりたいんです」と話す。

谷脇さんが見ているのは、10年先のような近い未来ではなく、100年、200年先の未来。「あるものを使ってよりよいものを作りたい。今より、よりよくしていきたい」と願う。だから、谷脇さんの挑戦は日々の営みの中で次々と展開される。「生きている間に完成しなくても、次の人ができるように形をつくっておきたい。だからとまっていられない。とまったらしんじゃうかも」。そんなに動いちゃうのは、僕の誕生日は8月31日、やさいの日だからかも。農業するのは運命で決まっていたんですよ。これ、鉄板ネタです」と笑う。今日もかぜのせとに笑い声が響く。